冬から始める!花粉症にならないための東洋医学的養生法

花粉症の本格的シーズンは九州では2月ぐらいから始まります。毎年苦しんでいる方も多いのではないでしょうか?薬などで対策をしている方は多いとは思いますが、養生しておいた方が効果も上がります。

花粉症の症状が出る前にできる東洋医学的な養生法をいくつかご紹介します。この時期に体のバランスを整えることで、花粉症の予防や軽減につながる可能性があります。

春に備える冬の養生

東欧医学では、冬は「腎」を養う季節とされています。「腎」をしっかり整えていくことで、春(花粉症が多い時期)に体が過剰に反応するのを防ぐ助けになります。

養生してみよう!!

冷たい食べ物や飲み物を控え、体を温める食材を積極的に取りましょう

生姜、ネギ、ニンニク、黒胡麻、黒豆、黒キクラゲなど

十分な睡眠をとり、「腎」のエネルギーを蓄えることが重要です。夜更かしは避け、早寝を心がけましょう

肺を守る

東洋医学では「肺」は外邪(風や花粉など)を防ぐバリアのような働きをします。肺は鼻の症状と深い関係があるとされています。肺の機能が低下すると色々な邪気が入って来やすくなり、鼻の症状が現れます。冬から早春にかけて「肺」を健康に保つことが、花粉症予防に役立ちます。

肺を潤わす作用のある食材(大根、蓮根、白胡麻、蜂蜜、梨、蓮根、豆腐など)を毎日少しでも取り入れましょう。

脳を活性化させるために、毎日呼吸や軽い運動、散歩などを行い巡りをよくしたり、呼吸筋を作っていきましょう

呼吸は吐くことから始めよう

やり方

口からゆっくり長く息を吐き切ります。

口を閉じて、鼻から静かに息を吸いながら、心の中で4つ数えます。

息を止めたまま7つ数えます。

ゆっくりと8つ数えながら息を吐きます。

これを10回ぐらい繰りかえします。

めぐりを良くするつぼ押し

体の気・血・水の巡りを良くしておくことで、免疫のバランスが整い、過剰反応を防ぎます

『足三里』

色々なことに効くツボですが、胃腸系の疾患に特に強いです。

そのほかに更年期などのホルモンバランスの異常や免疫力が下がった時などにも効果が高いツボです。

場所 膝のお皿の下、外側に指4本下がった部分

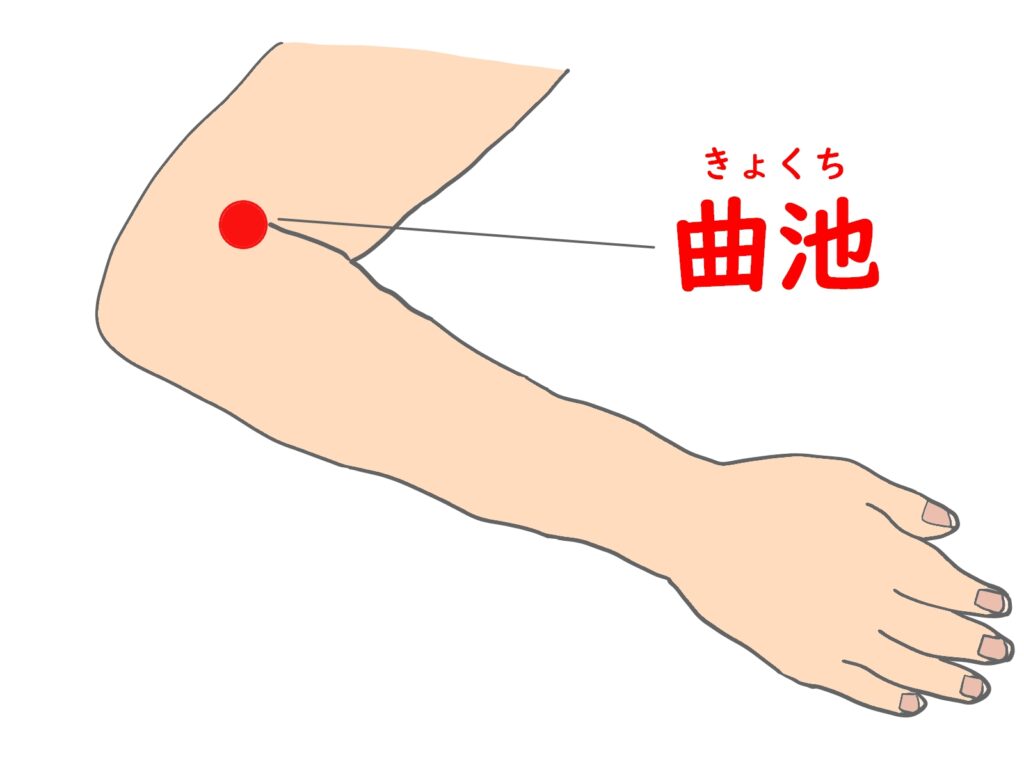

『曲池(きょくち)』

場所 最大に肘を曲げた時にできるシワの外側

消化器系の改善、免疫力を高める、老廃物の排出力を高める。

余分な湿や熱を取り除き、アレルギー症状を緩和

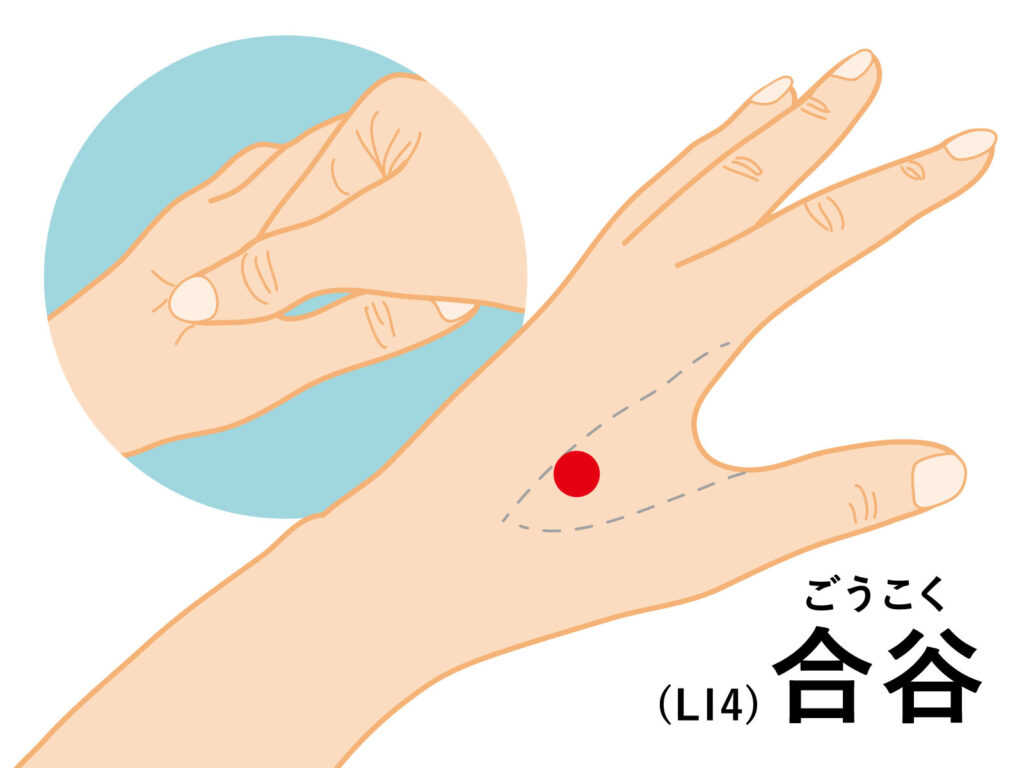

『合谷(ごうこく)』

場所 手の甲、親指と人差し指の間くぼみ

顔面の特攻ツボと言われていて吹き出物、鼻血、歯肉炎などにも良いと言われている。

頭痛、眩暈、鼻水など多方面に効果がある

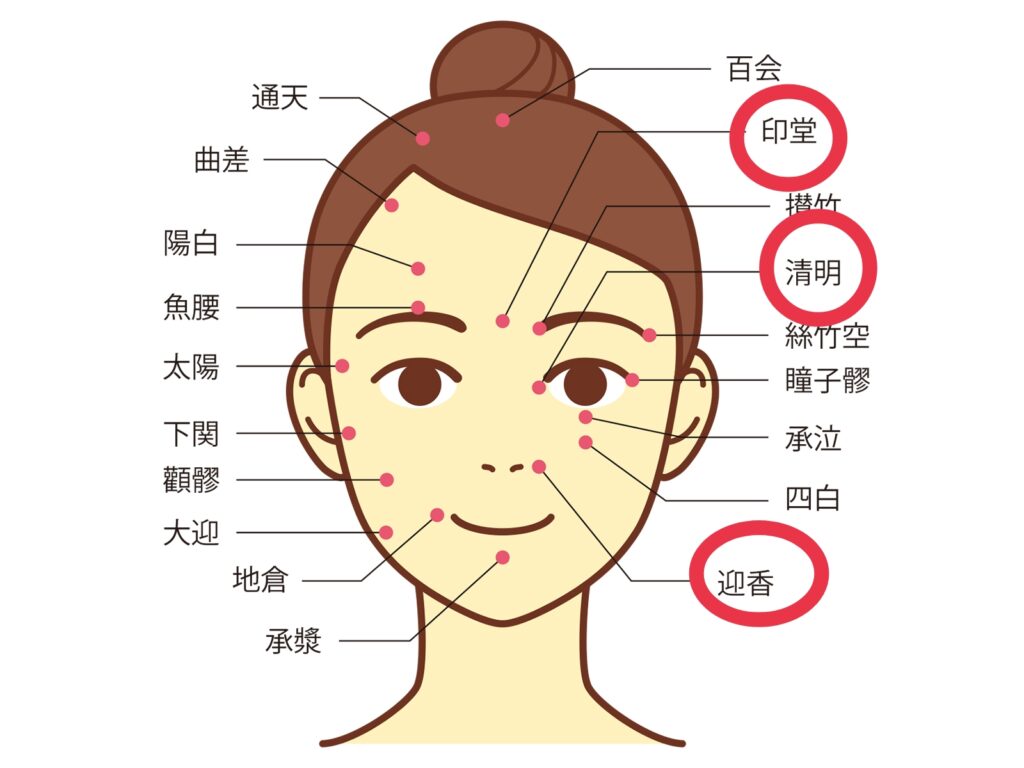

鼻や目の症状を緩和するつぼ

花粉症になった時はもちろんのこと今からほぐしておくと良いです。

おすすめは、オイルをしっかり塗って、かっさでツボの周りを軽くマッサージしてあげるのが良いです。

『印堂(いんどう)』

場所 眉間中央

鼻水鼻詰まり、目の痒みを和らげ、リラックス効果もある

『晴明(せいめい)』

目頭のやや内側

目の痒み、充血、花粉による眼精疲労を軽減

『迎合(げいごう)』

場所 鼻の両脇、小鼻の横

鼻詰まり、くしゃみを緩和

食事で体質を整える

花粉症は「体内の湿や熱の滞り」が影響している場合が多いと考えられます。この時期に体内の余分な水分や熱を排出しておくことが有効です。

はとむぎ、昆布(海藻類)、冬瓜、豆類、小豆

これらは熱を溜めたり湿気を溜める原因となるため、花粉症対策をしたい人は控えめにしましょう。冬の時期からしっかり調整すると良いです。

予防としての呼吸と瞑想

免疫バランスを調整することはとても大切です。

呼吸法や瞑想、太極拳などゆったりとした時間をもち自律神経を整えるのがおすすめです。

予防としてのセルフフットケア

反射区が内臓や器官に影響を与える足つぼは養生方法としてはとても有効です。血液の循環をよくし余分な老廃物や水分を巡らせてくれる効果。

免疫を高め、自律神経を調整してくれる効果があります。

花粉症の緩和に取り入れていきましょう。

花粉症の養生のまとめ

花粉症を悪化させないためには、体の中に悪いものを入れないようにバリアを高めていくことが重要です。

睡眠、運動、食を整え、さらにバリアをアップするためのお灸やツボ押し、などをしていくことでなるべく花粉に負けない体を作っていくことが重要です。

花粉症が発症する前の今からの養生が春の自分の健康を左右します。